正義のヒーローではない平凡な人間が映画の主役に登場し、かつベトナム戦争をきっかけに反戦という世間の盛り上がりが重なった70年代、その最後の年に『ディア・ハンター』は公開された。この作品は、巨大なアメリカを支えていた鉄鋼産業で働く出世欲や向上心を持たない、ごく普通の青年たちの日常から始まる。だがその暮らしは、ベトナムという彼らにとってそれまで聞いたことなどなかっただろう遠い東南アジアでの戦争に、母国アメリカが参加したことで一変する。

これは戦争映画と言えない

こう言うと『ディア・ハンター』は戦争映画という括りになってしまいそうだが、これは正確ではない。確かにこの作品をきっかけにして、80年代には真っ向から戦争を描いた『プラトーン』や『ハンバーガー・ヒル』などが公開された。また、戦争が人間に与えた精神的ダメージを描いた『ランボー』や『フルメタル・ジャケット』もある。

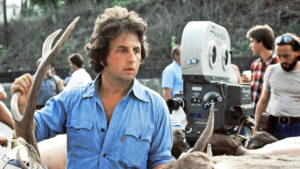

しかし当時40歳にもなっていなかったマイケル・チミノ監督には、今作で反戦を描こうという意図が最初からなかった。ロシアンルーレットというアイデアが面白く、これと極致に置かれた人間の精神状態を絡ませ、かつアメリカが経験した敗戦という挫折を重ねた創作の映画が『ディア・ハンター』だ。

この事実を踏まえると、次の捉え方をするほうが相応しい。『ディア・ハンター』は、時代という大きな流れの中でもがきながらも生きていかなくてはいけない、そんな小さな存在である人間を描こうとした映画だと。

この見解に立って『ディア・ハンター』を考察してみると、その描写はもちろんのこと背景にあった様々な秘話が、次の時代を創りあげていくのに充分な役割を果たしていることが分かる。だがその前に、まずはこの物語りがどのように構成されているのか、その分析から始めてみよう。

ディア・ハンターの三部構成

この映画は大きく三つに分けることができる。ベトナム戦争前、ベトナムの戦地、そして戦後にマイケルが帰国してからの三つだ。マイケルとはロバート・デ・ニーロが演じた主役の名前で、今作はこの青年に寄り添うように物語が進んでいく。

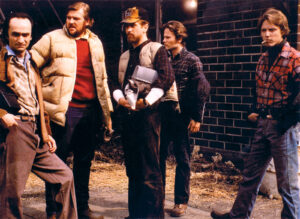

彼は常に仲間と共にいる。仕事をし、ビールを飲み、山へ鹿狩りに行くのもいつも一緒だ。彼らは単調なこの暮らしに何の疑いも持たず満足しきっている。横一列に並んで歩いたり、車の中で騒いだり、ふざけあったりする姿は、『アメリカン・グラフィティ』や『ランブルフィッシュ』といった、まさに映画で見るアメリカの青年と何ら変わりない。つまり、どこにでもいる典型的なアメリカの若者たちだ。

だが彼らのなかから典型的な人物をあげるとすると、それはマイケルではない。彼の友の中にもいない。リンダがその人物だ。彼女は友人アンジェラの披露宴で投げられたブーケを受け取り、隣に立っていたニックからプロポーズされて、いとも簡単に受け入れてしまう。その場のノリで判断する彼女の軽さは、平凡な若さの見本と言えるだろう。

かと言って、リンダはこの作品で大きな存在を示している訳ではない。男たちの戦いを強調するための反対側の存在として、弱さを表象している程度だ。リンダを演じたメリル・ストリープはこれが映画出演二作目で、主要な役割としては初作品である。リンダの弱さがストリープの初々しさと相重なって実に印象的にスクリーンに写されている。

披露宴の壁には、ベトナムへと旅立っていくマイケル、ニック、スティーヴン三人の写真が飾られている。その写真を壁に掛けかけている最中に、ウエディングケーキが運ばれてくる。会場は披露宴であると同時に、戦地へ赴いていく青年たちの壮行会も兼ねている。

二つの重なりから分かるのは、彼らが戦地へ行くと決めたのも、実はそれほど大層なこととは考えていなかったということだ。プロポーズをノリで受け入れたリンダや、他の男の子供を妊娠中の女性との結婚を強引に決めたスティーヴンと同じ程度で、ベトナム行きを決めたのだろう。結婚式でさえ、仕事を終えた後に執り行われるくらいだ。海外ではこれが普通なのかもしれないが。

だが結婚もプロポーズもベトナム行きも、どれも上手くいかない。彼らが選んだどの未来もすべて悲劇となってしまう。もちろんマイケルもリンダもだ。長く見せられてきた平凡で幸せな披露宴のシーンが終わり、ここから『ディア・ハンター』の本当の物語が始まることになる。

上手くいかないのは物語の中だけではない。『ディア・ハンター』は映画としての表現手法からして上手くいっていない。それはこんなシーンに見られる。

披露宴会場でダンスを踊るリンダをマイケルは遠くから見つめる。その視線をリンダは感じとり、二人のショットが切り返されて写される。ところが、それぞれのショットが二人を感情的に結びつけるのには弱く、恋を観客に知らせるシーンとして成立していない。顔をアップで撮る古典的な手法があるが、それを用いていないことが大きな要因だろう。

だから役者の演技のせいではない。メリル・ストリープが映画出演2作目で緊張していようが、相手がすでに『ゴッド・ファーザーⅡ』でアカデミー賞を受賞していたロバート・デ・ニーロだからだろうが関係ない。

では何が原因で上手くいかなかったのか?それは、マイケル・チミノ監督が元来、"上手くいかない"気質を持っているからだ。"上手く"とは、技法的に"良く(well)"ということで、正しさ・妥当さ・巧みに・満足いくことを指している。このようなハリウッドの先輩たちが築き上げてきた正統派の映画創りに、チミノ監督はそもそも関心がない。彼の演出術の根底にはこれがある。

つまり『ディア・ハンター』の登場人物に見られる”上手くいかない”生き方は、二つの要素を持ってスクリーンに写しだされている。一つは物語のなかでマイケルの経験を追うドラマツルギーとして。もう一つは物語を超えて、チミノ監督の気質の反映として。だからなのだろう、彼はこの後の作品で大失敗をする。

これは失敗作ではない

果たして『ディア・ハンター』は失敗作だろうか?いや、そうではない。ただ単にチミノ監督は細かなことに興味がないというだけだ。その顕著な例をさらに二つ示してみよう。一つ目は、帰国したマイケルがリンダと二人だけになった部屋で会話するシーンだ。ここではロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープの二人を切り返しで捉えているが編集がぎこちない。細かな動作をつなぐはずの編集がアクションカットのタイミングを逃していたり、涙を流していたはずのリンダの目が乾いていたりする。技術的なこのぎこちなさが、二人の心理を反映しているという奇跡の産物にもなっていない。先のダンスシーンとはまた違う、上手くいっていない感に満ちているという他はないシーンだ。

二つ目は、ニックの葬式後に仲間が集まり会食するラストシーンだ。フィアンセだったニックの死を悲しみながらリンダは涙をこらえて食卓の準備にとりかかり、キッチンから両手一杯にナイフとフォークを持ってくる。その彼女の手を、マイケルが包むように握りしめる。力強いその眼差しは、食器だけでなく彼女までをも受けとめようという感情に満ちている。

だがこのショットで、二人の両手は画面の下辺から切り捨てられていて見えない。これは明らかな失敗だ。もしかしたらスクリーンの大きさが合わずに、たんに写されなかっただけかもしれない。何としてもそう思いたくなるほど残念なショットだ。

悲しみと同時に、心の奥底に隠していたリンダの本当の恋。それら全てを受け止めて、一緒に生きていこうというマイケルの決意。この作品で唯一、互いの感情が重なり合うシーンになりえたはずが、その機会を失してしまった。もしかしたらデ・ニーロも試写を見て「俺の渾身の演技が・・・」とガックリしたかもしれない。インタビューで「出演料が100万ドル(一億円を超える)になった最初の作品だ」と語っているが、彼にとってはどうでもいいことだろう。

これは単にチミノ監督が恋を感じさせる演出に上手くいかなかっただけだ。とは言え、監督が未熟というのではない。まして撮影監督のヴィルモス・ジグモンドが気がつかなかった訳でもないだろう。険しい山やベトナムの闇夜が持つ、生命力と死の狭間を寡黙に表現したジグモンドは『ディア・ハンター』の最大の貢献者だ。

結局のところ、細かなことなどチミノ監督にはどうでもいいのだ。彼の関心は別のところにある。

チミノ監督の演出意図

マイケル・チミノ監督が演出で最も大切にしていること、それは役者に意図を伝えたあとは彼らをその場に置いて任せてしまうことだ。だから撮影は長回しになるし、自然とアドリブも多くなる。結婚式場に向かう女性たちのハシャギぶりや、教会から出た後にライスシャワーを浴びせる青年たち、悪ふざけが行き過ぎたマイケルなど、その振る舞いが実に伸びやかで清々しい。これらは役者が自分たちで役柄を考えた末に自然にでてきた振る舞い以外の何物でもない。

またメリル・ストリープのリンダは言葉数こそ少ないが、女性の寂しさを一身に背負い体現している。その台詞をチミノ監督は、彼女自身に考えさせたという。役としては添え物的で目立たず、無くても構わないほどリンダの存在は小さい。しかし舞台俳優として着実にキャリアを積んでいたストリープは、リンダという女性を深く洞察し、彼女が口にする言葉一つ一つを生みだした。メリル・ストリープは、男の映画になってしまいそうな危険性から『ディア・ハンター』を寸でのところで救っている。

役者に任せるということでは、この映画の最大の見せ場とも言えるマイケルがニックと再会してロシアンルーレットをするシーンもそうだ。このシーンでチミノ監督は二人にこう演技指導をしたという。

銃がニックの頭を撃ち抜いたら、マイケルが倒れたニックを抱き上げる。

これだけで、あとはデ・ニーロに任せた。マイケル・チミノ監督の演出とは、場をつくり、意図を役者に伝えた後は、彼らに自由に演技してもらうことを指している。

演技の自由さは、自然な雰囲気を求めたことにも繋がっている。役者ではない素人を主要人物に起用したことも、当然の成り行きだったのだろう。仲間の一人アクセルを演じたチャック・アスペグレンはプロの俳優ではない。チミノ監督とデ・ニーロがロケハンで訪れた製鉄所で働いていたところをスカウトされたらしい。体の大きい彼が、繊細なスタンリー役のジョン・カザールと並んで製鉄所を歩く姿などは、まさにコンビのようにピタリと息が合っている。車のボンネットに置いたマスタード瓶にパン(?)をたっぷりと浸して食べる仕草や、結婚式の立会人でデ・ニーロの隣に立っている姿など、芸達者な役者に囲まれながらも自ら出すぎることなくそこにいて場を馴染ませている。物静かで大きな体のアクセルが、自然なブレーキ役を果たしている。

チミノと二人の監督

『ディア・ハンター』を観ていて二人の監督の名前が頭に浮かぶ。一人はテレンス・マリック、もう一人は黒澤明だ。前者は『天国の日々』や『シン・レッド・ライン』、『ツリー・オブ・ライフ』など、寡作ながら常に大作を世に送り出してきた。後者は『羅生門』や『用心棒』、『影武者』など、言わずと知れた日本の大監督である。どうして二人の巨匠が思い出されたか、それは『ディア・ハンター』の映像の広がりがそうさせたとしが言いようがない。

映画とはスクリーンに写された被写体であるから、横に視線を移せば当然壁が見える。だがその境界を感じさせず、スクリーンの中にシーンの場所が広がっているような錯覚を思わせる作品がある。しかもSFXといった小手先の技術を使うことなくことなくだ。テレンス・マリックの海辺や、黒澤明の豪雨がそれだ。『ディア・ハンター』の曇り空に広がる山並みが二人を想起させたのだろう。

テレンス・マリック監督は大学で哲学を教えていたらしいが、その映画は物語の起承転結を追うことに重点を置いていない。スクリーンに映し出される自然の風景は、自ら光を放っているように美しい。聞こえてくる人の声は、会話とは無縁なモノローグの詩のように耳に届く。ハリウッド的な言葉にできる感動から遠く離れ、観客は言葉以前の何かを突き付けられた感覚になる。ちなみにチミノ監督もマリック監督も、70年代終わりに『天国の~(Heaven~)』という題名の映画を撮った後、長く行方をくらませていた共通点があるのは面白い。

黒澤明監督は元は画家志望というだけあって、たとえ白黒映画であっても鮮烈な色を感じさせる絵作りをする。登場人物はその絵の中で、沸々とわく感情を饒舌に語る。その様は極めて厳格で、ときに常人の域を逸している。

どの監督もコンビを組んだ撮影カメラマンがいるのは言うまでもない。マリック監督はエマニュエル・ルベツキ、黒澤監督は宮川一夫、チミノ監督はジグモンドだ。だが素晴らしい撮影監督がいるから美しい自然が撮影できるというものではない。そこにはやはり映画監督の気質というものが深く絡んでくる。マリック監督の難解と見える作品は、哲学者としての監督だからである。黒澤映画の厳格な人物たちの行動は、監督が二度も自殺未遂をしたほどの気質が関与していると考えたほうが納得がいく。

ではマイケル・チミノ監督はどうだろうか。彼の場合は二人のような性格だとはとても思えない。それどころか真逆だ。その演出は大半を役者の自由に任せいることから、緻密とは言い難い。加えて絵作りにも関心は薄い。チミノ監督には、マリックの詩情も、黒澤の厳しさもない。代わりに二人にはない荒さがある。言い換えれば大らかさだ。それは人物たちが繰り返す行為に見て取ることができる。

『ディア・ハンター』の男たちは物をその物だけとして見ていない。車は移動する物のであると同時に、ボンネットに横たわったり、蹴とばしたりする物でもある。食べ物は食べる物でもあるが、お祝いに振り掛ける物であったり、相手に投げつける物でもある。ビールにいたっては、泡立てて人にかけた残りを飲むほどだ。彼らにとって身の回りにある物はすべてそれだけのためにあるのではない。自分を表すために使う道具として、その物に無意識にいくつもの意味を与えている。

ロシアンルーレットだってそうだ。引き金は相手ではなく自分を殺すために引く。自分を見失ったニックにとっては車やビールと同じ遊びでしかない。

なんでもありの現代アートがアメリカで生まれた精神が『ディア・ハンター』にも読み取れる。豊かにある物が様々な表現を可能にし、楽しむ遊びを創造する。アメリカ人の大らかさも、こんなところから生まれているのかもしれない。資源のない我々日本人にしてみれば、物を粗末にしてという思いがすぐに出るが、それはひがみでもあるだろう。

二人のマイケル

このような荒さがありながら、『ディア・ハンター』は物語としてしっかりした三部構成になっている。ベトナム戦争前と戦地、そして戦後だ。それぞれで中心になるのがロバート・デ・ニーロが演じるマイケルであるのは言うまでもない。デ・ニーロは今作の時点ですでに『ゴッド・ファーザーⅡ』や『タクシー・ドライバー』、『1900年』で世界的な名声を得ていた。プロデューサーは、『ディア・ハンター』を世界的ヒットをするためには絶対にスターに出演してもらうことが必要だと考えていたという。そこでデ・ニーロに声をかけた。

戦争物は新人俳優の出世コースというのが定番になった80年代以降を考えると、すでにハリウッドスターのデ・ニーロが出演を決めた背景には何か理由があったのだろう。その一つが、俳優仲間のジョン・カザールとメリル・ストリープの存在だった。

ジョン・カザールはすでに癌におかされ、死の目前であったという。ゆえに彼のシーンは撮影計画の前半に撮られた。スクリーンにほんの一瞬映し出される顔には目の下に隈ができているなど、病状の悪化は痛々しいほど分かる。彼は作品が公開されるのを待たずに息を引き取った。

カザールは保険に入っていなかったらしく、その治療費はいったんデ・ニーロが立て替え、カザールの出演料で賄ったという。

メリル・ストリープは当時カザールの恋人だったらしく、彼の撮影には常に付き添っていたという。彼女はこの作品をきっかけに、アメリカを代表する演技派女優としての道を歩んでいくことになる。

『ディア・ハンター』がマイケルの人生を描いているのは間違いない。彼の生き様を見て、観客は言葉にできない悲しさや切なさを抱く。体験した肉体的な苦痛と、生き残ったいまも背負う精神的な苦悩を感じとる。スタンリー・マイヤーズが作曲した主題曲『カヴァティーナ(cavatina)』のギターメロディは確かに切ないが、感情を装飾的に彩るに留まっている。劇中で曲が流れるタイミングも上手くいっているとは言い難い。とは言え名曲であることは確かだ。

観客はマイケルを見るがマイケルに感情移入はしない。一心同体という疑似体験の感覚も持たない。彼の苦痛を味わいたくないという拒否からそうするのではなく、この作品がそれを意図していない。と言うのも、マイケルが見ているものを観客が見ていると映画的手法で分からせているのは、たった一か所だけなのだ。ベトナムで捕虜となって川に沈められ、板の隙間越しにベトナム兵の上官を覗き見上げるシーンだ。次に、見つめているマイケルの顔が映る。この連続によって、彼と同じ場所から観客は板の隙間を見上げていると認識させられる。マイケルと観客が同じものを見ていると作品が分からせようとしてるのはこのシーンだけだ。つまり主観ショットが極めて少ない。

『ディア・ハンター』は観客を物語の中に呼び込むことなく、ずっと客席に座り続けさせる。捕虜となった囲い板の隙間に縁どられたマイケルの光る黒目は、泣きじゃくるスティーヴンや自己をなくしたニックに囁きかける言葉以上に力強い。マイケルは自分を鼓舞する意味も含めて仲間を励ましているのではない。この悲惨な状況から生きて脱出しようと本当に思っている。これがマイケルの強さだ。この捕虜のシーンのマイケルは、観客にお前たちはそこにいろ、こちらに来るなと叫んでいるようにも見える。

実際のところは頭痛に悩まされたり、人と以前のように交わることができなくなったりと彼自身も戦争による精神疾患を負った。だが理性がベトナムでの悲惨な経験を乗り越えさせたように、帰国後も彼は自身の役割を果たしていこうと務める。マイケルは出発前に出会った軍人と同じように、仮面を被った佇まいを見せるようになる。軍人となったマイケルの理性がそうせざるしか得なかった。

マイケルは旅立ち前と同じく振る舞おうとする。そして仲間と歩き、酒を飲み、鹿狩りへと山に入る。だがどの場面でも彼は別人だ。故郷に戻ってこられても喜びはない。軍服も胸の勲章も何の意味も持ない。重厚な上着を脱いで山へでかけても鹿にむけて銃を撃てない。以前と変わらない自然の中にいても、昔の熱気が戻ってこない。マイケルは生きる意味を失った。

不思議なことに、生き残っても上手くいかなくなってしまったマイケルの人生は、まるで映画監督チミノに重なるようでもある。主人公と監督の名前が同じ事実を偶然の一言で片づけてしまえると思えない。

ちなみにディアとは「Dear(親愛なる)」ではなく「Deer(鹿)」だ。映画タイトルはそのまま『鹿狩り』という意味だ。ところがフランスでは『Voyage au bout de l'enfer(地獄の果てへの旅)』というタイトルがつけられている。イタリアだと『Il cacciatore(狩人)』、ドイツだと『Die durch die Hölle gehen(地獄に落ちる人)』だ。このあたり、物語のどこに焦点を当てているかで違ってくるのかもしれない。

再び集う仲間のこれから

物語りのおわりに仲間たちは教会へ戻ってくる。そこはもはや愛を確かめあう場所ではなく、悲しみを労わりあう場所だ。彼らはその足で馴染みの酒場へ行き、ささやかな晩餐をひらく。メリル・ストリープが食器を両手で持ってきたシーンだ。

このシーンに似ている絵がある。ゴッホが描いた『ジャガイモを食べる人々』だ。

暗い部屋の天井にはランプが灯り、テーブルに寄り添って座る家族を囲むように照らしている。食卓に並ぶのは絵ではジャガイモ、映画ではスクランブルエッグだけだ。慎ましやかな食事を敬虔な気持ちで囲むその姿はすべてが禁欲的で宗教的だ。

自然に『ゴッド・ブレス・アメリカ(神よアメリカを守りたまえ)』が口ずさまれる。この歌はアメリカの第二の国歌と言われているようだが、だから『ディアハンター』を愛国心の映画と思うのは安易だ。ここに居るのは、ゴッホが描いた農民たちと同じ慎ましやかな日々を送っている人間だ。どちらも、昨日も今日も明日も同じように働き、同じ物を食べる。この積み重ねこそ生きることだと示している。

ここに何か、それを美と呼んでもいい、ゴッホは見いだして絵で表現した。そしておよそ100年を経てチミノは映像で表現した。彼にその意図があったかどうかは分からない。おそらくなかっただろう。だが撮影監督のヴィルモス・ジグモンドは絵作りにゴッホの絵を参考にしたかもしれない。重要なのは、人間が生きていく核になる部分は変わらないということだ。それはこれからも変わらずに続いていく。

かつて同じ暗い部屋の中、煌々と光る灯りの下で、生きるとは反対の行為がゲームとして行われていた。そのシーンが脳裏に残っているだけに、この慎ましやかな一瞬がより敬虔に見えてくる。最後に小さな輪のようになって掲げられる仲間たちのグラスの輪がそれを示している。天井から照らしている照明の輪に呼応し、それ以上に輝きを増そうとするように一人一人がグラスを持ち上げる。

画面が暗くなると同時にテーマ曲の『cavatina』が流れる。単調なギターのメロディーはどこまでも切ない。映画を観たあとしばらくは黙っていたい、そんな気持ちにさせる。もしそばに誰かいるのなら、最初に口にするのはその人を思った言葉でありたい。そう深いところで静かに考えるほどだ。もっと大きく言えば、共に生きていこうという意識を心に芽生えさせる。

このような切ない感情は正直楽しくはない。どちらかと言えば負の側面が強い。だが人間が持つ感情である以上、蓋をして見て見ぬふりをすることは賢い選択ではないだろう。そんなことしても消えなどしない。

切なさを受け止める。自分は切なさを抱いたと認める。そして一見して負の感情と思えても、飲み込まれない選択はできる。生き永らえたマイケルのように、理性を用いれば。

『cavatina』が流れるのはエンディングで三度目になる。最初はオープニング、二度目は帰国したマイケルが一人ホテルの部屋で頭痛にさいなまれたとき。それでも彼は平静を装った。理性を持ち、自分も仲間も生きていける道を探ろうとした。

切なさは自分のうちの感情だが、そこに留めているものではないと『ディア・ハンター』は静かに教えている。切なさは、何かを産んでくれる。人恋しさ、小さな勇気、明日への希望。それはゴッホのような美を創造する力さえもっている。

こんな風に考えると、切なさで幕を閉じる作品というのは、時間をおいて繰り返し鑑賞したい映画ではないだろうか。『ディア・ハンター』はまさにそんな一作だ。少なくとも生涯に一度は観るべき映画だ。人生の幅を広げてくれるのだから。