『ミスティックリバー』事実、現実、物語を演出する監督イーストウッド

俳優、監督として長きにわたり第一線で活躍するクリント・イーストウッドが尊敬を集めているのは、単にキャリアの長さだけが理由ではない。デビュー当初から映画に出演し続けるだけでなく、さらに多くの自作で監督も務め、自らの表現を追求する姿勢の一貫性こそがイーストウッドを特別な存在にしている。

俳優の喜び、イーストウッドの沈黙

『ミスティック・リバー』では、第76回アカデミー賞でショーン・ペンが主演男優賞を、ティム・ロビンスが助演男優賞を受賞している。三人の主要人物のうち二人が受賞したことで、その演技に目が奪われがちになる。

確かに主役三人の演技は素晴らしいの一言だが、ここで試みたいことは、物語構造と映画表現が卓越に統合されている点に注目した考察だ。具体的には、イーストウッドが原作小説をどのように読み解き、そして俳優たちがどのような演技で監督の演出に応えたのかを、その結び目を一つ一つ解いていくことである。

この考察にあたっては作品本編に加えて、DVDに収録されているティム・ロビンスとケヴィン・ベーコンによる音声解説も参考にした。副音声では、出演者やスタッフたちが撮影の苦労を思い出のように話すことが一般的だが、本作の副音声にそのような傾向はない。

ティム・ロビンスもケヴィン・ベーコンも俳優であり映画監督だが、彼らはこの両方の立場から語っている。その会話にはイーストウッドへの尊敬と、彼の作品に出演できた喜びはもちろんだが、その演出を身をもって体験できた充実感もうかがえる。二人の会話は作品の理解を深めるだけでなく、演技と演出の関係を立体的に理解するうえで極めて有益な副音声と言えよう。

ボストンへのこだわり

監督業に専念したイーストウッドは、原作者デニス・ルヘイン氏が生まれ育ち、小説の舞台でもあるボストンでの撮影に強くこだわった。実は予算を抑えられるバンクーバーでの撮影が予定されていた。しかしイーストウッドは小説の雰囲気を崩したくないと強く主張した。妥協を許さなかった彼の主張が、これから生まれてくる物語の遺伝子となっているのだ。

スクリーンにボストンの灰色の空の裏通りが映し出され、三人の少年がホッケーで遊びはじめる。この路地で起きた誘拐事件から物語は始まる。人通りのない通りには冷ややかな雰囲気が漂い、それが事件の信憑性を高めているため、誘拐は実際に起きたのではないかと疑ってしまう。

この点についてルヘイン氏は、ハーバード大学での講演会で、誘拐は子どもの頃の実体験を膨らませた創作と答えている。下記にその箇所を引用する。

Lehane implied that his character Dave’s abduction was an alternate scenario of what he and his foe might have experienced had their failure to confront the officers about their identities proved more serious.※

自身のキャラクターであるデイブの誘拐について、警官の身元を問い質さなかったために、彼と敵対した少年が経験したかもしれない事態がより深刻なものとなった場合の、別のシナリオであったと示唆した。※

もう一つ、証言を紹介しよう。

YouTubeチャンネル「About the Authors TV」で、誘拐の元になった実体験を語っている。ハーバード大学での講演会でも周囲の人々の反応を述べているが、こちらの動画では、ルヘイン氏自らが警官や母の言葉を感情豊かに再現している。ぜひ字幕の言語を設定して視聴されたい。

原作者のこの発言から、映画『ミスティックリバー』は、実話が元の作品ではないことが明らかだ。

また、もし単に誘拐事件とその後の男たちの物語であれば、場所はそれほど重要な要素ではなかったかもしれない。バンクーバーの撮影でも構わなかっただろう。

しかし、イーストウッドはボストンにこだわった。この理由を想像するに、一つ間違えれば事件が起きていたかもしれない現実味を、映画製作の都合で薄めたくなかったのではないだろうか。この姿勢には、物語の根底にある現実への誠実さに加えて、彼自身の倫理観も強く反映されていると思えてくる。

実体験から物語へ

実話と映画の決定的な違いは、続くシーンに現れる。現実のルヘイン少年は路地裏での出来事を母親に告げたが、映画ではショーンとジミーが階上のテラスで話し合っていた男二人に助けを求めている。

実質、物語はこのシーンから始まるが、少年たちが助けを求めた人物が女性から男性に置き換えられているこのショットが、物語の構造を根本的に逆転させた。ここで話を聞いている男たちの姿は後のジミーとデイブに重ねられ、それぞれの気持ちが揺れながら、あの事件への「もし・・・」という夢への同意と同情を乞う。この過程が映画『ミスティック・リバー』だ。

しかし、過去に縛られている男たちの隙間を縫うように、女性が徐々にその存在を自ら示すようになる。それにつれて物語はその向かう先を転換し、想像しえなかったラストシーンとなる。

感情を激しく発露する者が男性から女性へと移り変わる描写が、台詞と編集による表現により叙情的に描かれている。この転換は、本作の主題である”絆”を自分の弱さゆえに裏切ってしまった者の行為が軸になっている。

陰に影を見せる

小説に真実味をもたらそうとするイーストウッド監督の狙いは、人工照明を極力使わなかった撮影にも見て取れる。

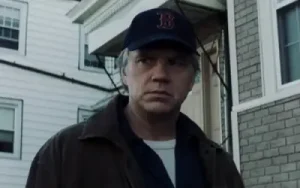

一般的な撮影では表情が明瞭に分かるように顔に照明を当てるが、監督はこれを嫌った。そのため軒下の日陰を歩いている人物のシーンなどでは、その顔が薄暗くぼやけて見える。デイブの顔にカメラのピントが合わない瞬間もある。生気を失ったその白い顔は、自然光によってそう見える以上に、過去の事件から抜け出せない男の鬱屈した精神を思わせる。

さらに、デイブの家は照明が落とされて陰鬱な雰囲気が漂う。妻も子供もいるごく平凡な暮らしにもかかわらず、彼の心理状態が家に浸透しているかのように映る。薄暗い灰色の色調で統一した盟友トム・スターンの撮影が、今作を実話と錯覚させている。

主役三人の創造

小説を読んだイーストウッドは、主役三人の配役にティム・ロビンス、ケヴィン・ベーコン、ショーン・ペンが即座に頭に浮かんだと語っている。特に、娘を殺された父親のジミー役は、ショーン・ペン以外は考えられなかったと。

ベーコンが演じた幼馴染の刑事ショーン・ディヴァインは、他の二人と異なり喜怒哀楽を見せないが、その無表情さは刑事の特質だけでなく、ある存在をも暗示している。

ティム・ロビンスが演じたデイブは、子供時代に受けた苦痛から今もなお抜け出せていない。ボサボサの髪と青白い肌は老人と見紛え、ジミーやショーンと同年代には到底見えない。190センチを超える上背を持つティム・ロビンスだが、スクリーンの彼はまるで小さな虫のように映る。役作りでは個人の体験を元にすることなく、役の心情を想像することに徹した。

この主役三人を演じた全員が俳優であり監督である点は興味深い。彼らそれぞれがイーストウッドの監督術から得たものがあったと述べている。副音声でティム・ロビンスとケヴィン・ベーコンは、イーストウッドだからこそ安心して演技に集中できた喜びは計り知れなかったと語り、彼の演出から大いに刺激を受けた。いまやベテランの域にある二人の言葉には、俳優そして監督としてのイーストウッドへの深い信頼がうかがえる。

イーストウッドの演出術

イーストウッドは撮影のほとんどを1,2テイク、多くても3テイクで終える。テイク数が少ないことで俳優には新鮮で自然な演技が求められるが、役者がNGと判断しても、イーストウッドはOKテイクとすることもあった。その例を挙げてみよう。

病院ロビーでジミーとショーンが話している。感情が爆発したジミーがテーブルを叩いた拍子にコーヒーがこぼれ、それをショーンが紙ナプキンで拭く。突発的なアクシデントだったが、イーストウッドはそのまま演技を続けさせてOKカットにした。

他の例としては、ベランダへ出てきたデイブが煙草を吸おうとマッチに火をつけたショットがある。ジミーに声をかけられて驚いたデイブはマッチで火傷を負った。ティム・ロビンスはNGだと思ったらしいが、イーストウッドはこのショットをOKテイクとした。

突発的なアクシデントに対する柔軟な演出は、俳優以外にも向けられている。場面展開でカメラが空を写したショットで、大群のハトが舞うはずが実際には数羽しか飛ばなかった。イーストウッドは「なら仕方がない」と、このショットへのこだわりを捨てた。ティムとケヴィンは、並みの監督ならハトが群がって飛ぶ姿は欠かせないと粘っただろうと語り、執着を持たない演出もイーストウッドらしさだと評している。

一日の撮影は8時間ほどで終わった。撮影後に役者たちはジムで体をほぐし、家族とゆっくり食事をし、くつろげる時間を持つことができた。そして翌日の撮影に備え、自主的に集まって台本の読み合わせを行った。

時の止まった男たち

ホッケーのボールが道路脇の溝に落ちた不意の事故は、遊べなくなるだけでなく、見知らぬ男たちとの遭遇を間接的に呼び寄せた。少年デイブの人生はこの瞬間に止まり、仲の良かった友達との友情も終わった。

数十年が経過してデイブは結婚し、子供と野球をする親になった。しかし彼には、ボールが今もまだ溝の底にあるように、子供のときに受けた心の傷が深く残っている。

息子は必死にボールを取ろうと溝に手を入れるが、デイブは弱々しく「また今度にしよう」と呼びかけて立ち去る。ボールを取り出す気持ちの欠片さえない囁きは、あの不運な事件を契機に闇へ沈んだデイブ自身に他ならない。彼はもはや過去の残滓と化してしまった。

人生を諦めたデイブが、テレビでドラキュラ映画を観た後にだけ、唯一心の奥底を曝け出す。その様は未練を残して死んだ者が憑依した霊媒師のようで、もし恨みが形を持つならばこのような姿を呈するだろう。

彼は死んで生きているも同然になった。閉じ込められていた暗い地下室はドラキュラが徘徊する夜の闇を、与えられた寝袋は眠る棺を想起させる。

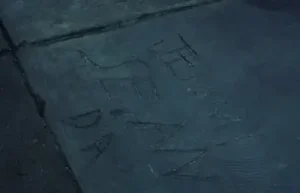

ところでDave(デイブ)の名前は、この不運から名付けられたのではないかと連想してしまう。

少年デイブが必死に逃げ出した地下室は、日の差さない洞窟を思わせる。洞窟は英語ではCave(ケイブ)と書き、アルファベット順では、Cの次にデイブの頭文字のDが続く。

しかもデイブは、アスファルトに名前を刻むことができなかった。C、Dに続くアルファベットのEを書き終えることなく未完了で連れ去られた。小説にはないこのシーンは、デイブの人生を映画的な表現で予言している。

まるで子どもの言葉遊びだが、小説家が実体験から物語を創作したように、助けを求めた大人が女性から男性へ置き換えられたように、後述するジミーの妻の名前が古典的な悪妻のそれと似ているように、心理的な傷と人生を文字の並びに重ねるのは、あながち悪くないだろう。

知る由もないデイブの過去と内面が名前から察することができるように、名前に隠された意図の可能性をもう一人探ってみようと思う。

神、ディヴァイン

刑事ショーンの姓Devine(ディヴァイン)は、DIVINE(宗教的、神聖)に語感が似ているが、この延長線には神が想像できる。ミスティック川の向こうにボストンの街並みを眺めるショーンの姿は、まさに天から地上を見下ろす神の姿だ。

神のショーンには地上の暮らしが許されていない。彼は別居中の妻ローレンと電話で話すが、受話器越しのローレンの声は聞こえない。彼女の口元のショットからは人格が消え、女性が象徴的な像として表されているのみだ。

ショーンはデイブやジミーのような夫婦関係を築けていない。同僚女性からの誘いを断る禁欲さも見せている。ショーンの態度は聖職者としての自覚を示している。

刑事ショーンは事件解決を目指して相棒と協力し、二組の夫婦と接触する。すなわちショーンこそが物語を推進する存在である。彼がいなければ、ジミーの娘の死は旧友三人の過去と結びつけることは不可能だった。

明け方、路肩に腰を下ろしているジミーは、すぐ傍に立ったショーンを見上げる。ショーンは渡されたウィスキーを一口飲み、ジミーの横に座る。その姿は友人を失った子供時代のようで、今回もまたデイブの行方を話す。二人の短い会話は、小説で交わされる現実的な追求から文学的な回帰へ置き換えられ、映画的なショットとともに、我々観客を過去へと連れ戻す。

そこには、もうあの日はない。デイブの夢も、愛する娘を殺害された真相も手に入れられない。三人それぞれが「もしあの車へ同乗していたのが・・・」と回想するが、その思いはすれ違うばかりだ。

ブライアン・ヘルゲランドの脚本は、すべての過去が清算したこのシーンに、小説以上に甘美な幸せをショーンに与えている。妻からの電話の着信音と彼女の声は、彼が何よりも望んでいた絆だ。つまり、本作は一つの事件を主題としている映画ではあるが、同時にショーンが神の領域から地上へと降り立ち幸せを取り戻す、いわば聖職者の還俗を描いた映画と呼ぶに相応しい。

三様の妻たち

このように映画『ミスティック・リバー』は三人の男の物語だが、同時に妻たちの物語でもある。ショーンの妻が女性像として登場していることはすでに述べたので、ここでは残る二人について考察したい。

アナベスはジミーの妻である。夫はかつて刑務所に服役していたが、いまは雑貨店を経営する一方で街の悪漢と繋がりがあるなど、多様な存在感を放っている。アナベスは後妻として夫の後ろに一歩下がり、その姿は単なる飾り物だ。しかし、ジミーから殺人の告白を聞いた瞬間から、彼女は夫を上回る悪辣さを見せ始める。

夫をベッドに押し倒して馬乗りになり、肉欲的なまでに女性性を露わにしながら、夫を悪の道へと誘うその様は、古典的な悪妻として代表的なマクベス夫人を彷彿とさせる。Annabeth(アナベス)がシェイクスピアの『Macbeth(マクベス)』に語感が似ていると想像を膨らませている者は多いことだろう。

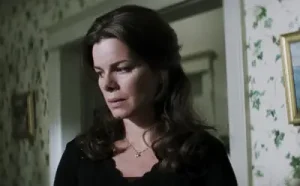

ローレンは女性の象徴として、アナベスは悪の具現化として、二人ともこの物語を超えて存在しうる人物だが、デイブの妻セレステは彼女たちのような力強さを持ち合わせていない。しかし、感情の揺れ幅を最も激しく見せている人物は彼女である。この作品は娘が殺された父親の怒りが物語の中心ではあるが、夫に疑惑を抱き始めてジミーに助けを求めた彼女の行動こそが、展開を大きく転換させている。

それゆえか、セレステは悲しみや不信という負の感情すべてを、信念の弱さゆえに自ら背負っている。ローレンやアナベスと異なり、彼女は周囲に飲み込まれそうなほど弱々しい。この悲劇はマーシャ・ゲイ・ハーデンの繊細な演技に負うところが大きいが、それ以上に、セレステが身を置く空間が彼女の運命を如実に表わしている。

電灯の消えた階段や壁に長く伸びる黒い影のように、心の闇を投影した映像表現は、ドイツやフランスの表現主義映画の心理描写からヒッチコックへと継承されたサスペンスの系譜に位置づけられる。

ラストシーンのパレードで大勢の見物客の中を、愛する子どもに無視されながらも必死に名前を呼びながら走る姿は、『天井桟敷の人びと』のバチストのように大衆に流される無名を、『自転車泥棒』のリッチのように社会から見放された人生を暗示している。

セレステは映画が築いてきた表現主義とロマンの表現を一手に背負う存在とされ、物語から逃れるように画面から消えていく。束縛されたその孤独な運命こそ悲劇と呼ぶに相応しい。

地上の愛、悪の宣誓パレード

暗い日陰の中を彷徨うセレステとは対照的に、ローレンとアナベスは温かな日差しの中で穏やかな姿を見せる。ショーンは妻の肩を抱き寄せ、傍らには幼子がいる。審判者の神であったショーンはこの世に降りて人間となり、幸せを手に入れた。

通りの反対側では、ジミーが悪の徒党とアナベスの元へと階段を下りて来る。眼差しを隠すように真っ黒なサングラスをかける動作は、まるで悪の世界へ潜るための準備のようだ。周囲に拍手の音を響き渡らせる大げさな身振りは、まさしく決意の宣誓である。

ジミーと目が合ったショーンは、指でピストルの形を作り撃つ仕草をする。ケヴィン・ベーコンはこの意図を測りかね、監督に尋ねたと明かしている。この問いかけにイーストウッドはこう答えた、「観客が決めることだ」。

二つの曖昧な結末

小説でもショーンが見せたピストルの意図は明確には書かれていない。上記の講演会でルヘイン氏はこのシーンについて質問され、次のように答えている。

Lehane said he learned the two most important aspects of writing when he was 16 years old. The first, he said, is that a writer never explains elements of a book that are not expressly written.

In keeping with this principle, Lehane bristled when one audience member asked about an ambiguous gesture that Bacon makes towards Penn in the last scene of the movie.

“There are a few things in this world that I will never explain, and this is one of those,” Lehane said. “It’s there to make you think, not for me to say, ‘Well, actually, it means this.※16歳の時に執筆について最も重要な二つの側面を学んだと語った。一つ目は、作家は本に明確に書かれていない要素については決して説明しないことだ。

この原則に従って、観客の一人が映画の最後の場面でベーコンがペンに対して行った曖昧なジェスチャーについて質問したとき、ルヘイン氏は憤慨した。

「この世には、私が決して説明できないことがいくつかある。これもその一つだ」と言った。「これは読者に考えてもらうためのものであって、『実は、これはこういう意味なんだ』と私が言うためのものではない」※

また小説のショーンは、ジミーがデイブ殺害の犯人だと推測し、パレードでセレステにジミー逮捕を約束している。しかし映画にこのシーンはない。

パレードでセレステに軽く会釈するショーンの表情は、仕事よりも手にした幸せを守りたい男の充足感をうかがわせる。

ショーンとセレステを繋ぐこのシーンの編集は流暢ではない。少し強引に繋げたような、わだかまりを感じる。もしかすると二人が会話を交わすシーンは撮影されたが、削除されたのかもしれない。果たしてそれは、イーストウッド監督作のもう一人の盟友の編集者ジョエル・コックスによって決断されたのかどうかは分からないが。

いずれにせよイーストウッドは小説とは異なる、もう一つの不明確なラストシーンを選択した。確かにピストルの形はジミー逮捕の意思表明にも見える。しかし映画の結末は、先立つぎこちなさも加わって、小説以上に曖昧なままになっている。

しかし確かなことが一つだけある。それは視線の交差の有無が、連続するシーンにあることだ。

セレステは通りの向こうにアナベスを見つけたが、アナベスはセレステに気づかない。続いて、ショーンとジミーが視線を交わす。二つのシーンは同じ構図で撮られているが、一方は視線の会話が成立せず、他方は視線のやり取りはピストルとそれを受け止める身振りへと発展している。あえて言えば、アナベスはあえてセレステを無視しているようにも見える。

視線の交差の対比は、女性の不信と男性の対立を無意識に観客に抱かせ、より曖昧さに迷い込ませる余白になっている。

続いて、三人の少年がアスファルトに刻んだ名前が映る。先の視線のシーンの発端を繰り返すように僅かに近寄るカメラの動きは、我々観客を過去のあの日へ誘っている。そして映像はミスティック川の波影へと受け継がれ、ゆっくりと川底へと沈んでゆき物語は終える。この暗闇にデイブの所在を重ねることは容易い。

カメラの繰り返される動きによって現在から過去へ、再び現在へと繋げられているラストシーンの演出は、原作小説にはないまさしく映画独自の演出である。

全編にわたって人物の心理や背景が詳述されていた長編小説を、脚本家のブライアン・ヘルゲランドは、登場人物を限定することで物語の焦点を絞り明確にした。そして鍵となる要素を冒頭のホッケー、デイブとジミーが亡くした大切なものを巡る会話の反復、ショーンの推測とラストシーンの視線のやりとりに配置することで物語を凝縮している。

これらをイーストウッド監督が映像表現を用いて演出した作品が『ミスティック・リバー』と言えるだろう。

不確かな未来の選択

ハリウッド映画には曖昧さを残しながらも、次の展開を匂わせる終わり方が多い。観客の次回作への期待を駆り立てるためだ。しかし『ミスティック・リバー』の続編は当初から想定されていない。こうした決められていない未来を選択する姿勢は、イーストウッドの経歴と重ねてみたくもなる。

彼は西部劇のテレビドラマから映画界へ進出し、世界的なスターとなった。そして世間一般の刑事像を覆すダーティーハリーを演じて、新たなスター像を築いた。イーストウッドは「このままシリーズを重ねていけば、順調にスターの階段を登っていくことはできた」と述懐している。

しかしその道を選ばず、自ら映画を製作監督し始めた。既定路線の未来を歩む自分を良しとしない姿勢が、イーストウッドを単なる芸能人ではなく真の芸術家にした。ハリウッド映画界で、彼が孤高の存在感を示しているように見えるのは、まさにこの姿勢ゆえであろう。

映画をより深く知る音声解説

現在、日本で『ミスティック・リバー』を映画館で鑑賞することは極めて困難と言わざるを得ない。必然的にDVDで鑑賞することになるが、映画製作の秘話を知る恩恵も享受できるようになった。もちろん動画配信でも映画を視聴できるが、残念ながら音声解説は聞けない。

つまり映画をより深く積極的に知るには、依然としてDVDのほうが優れている理由がここにある。

イーストウッドには『ミスティック・リバー』のほかにも、『ミリオンダラー・ベイビー』、『チェンジリング』、『グラントリノ』、『クライ・マッチョ』など、老人と少年少女を主題にした作品も多いが、その理由も本作の副音声で知ることができる。もし死刑が許されるならば、それは未来ある子供たちの自由を奪った者にこそ課せられるべきだとイーストウッドは語っている。

この言葉は倫理的な緊張感に満ちているが、彼の映画の根幹に流れている現実への誠実さにも通じている。彼の創作の原点には、出来事に対する真摯かつ冷徹な意志がある。

一般の視聴者はもちろんだが、映画を表現として分析的に捉えたい者にとって、物語を追うだけでなく、製作の意図や監督の思いを知るなど、DVD収録の副音声解説から得る知識は多い。必ずや心に深く響くだろう。

※The Harvard Crimson, July 23, 2004(ハーバード大学の学生新聞「The Harvard Crimson」2004年7月23日)